33亿年前岩石揭示地球最早生命化学线索

一项最新研究显示,科学家在距今约 33 亿年的古老岩石中发现了目前已知最早的生命化学痕迹,并认为产氧光合作用的出现时间可能比此前认知至少提前 8 亿年。 该研究利用先进化学分析手段和人工智能模型,从严重变质、原始生物分子早已破裂的岩石中“读出”生命活动留下的微弱化学信号。

论文发表在《美国国家科学院院刊》(PNAS),由卡内基科学研究机构团队主导,被研究者形容为“首次在几十亿年前的岩石中,可靠识别出生命的化学回声”。

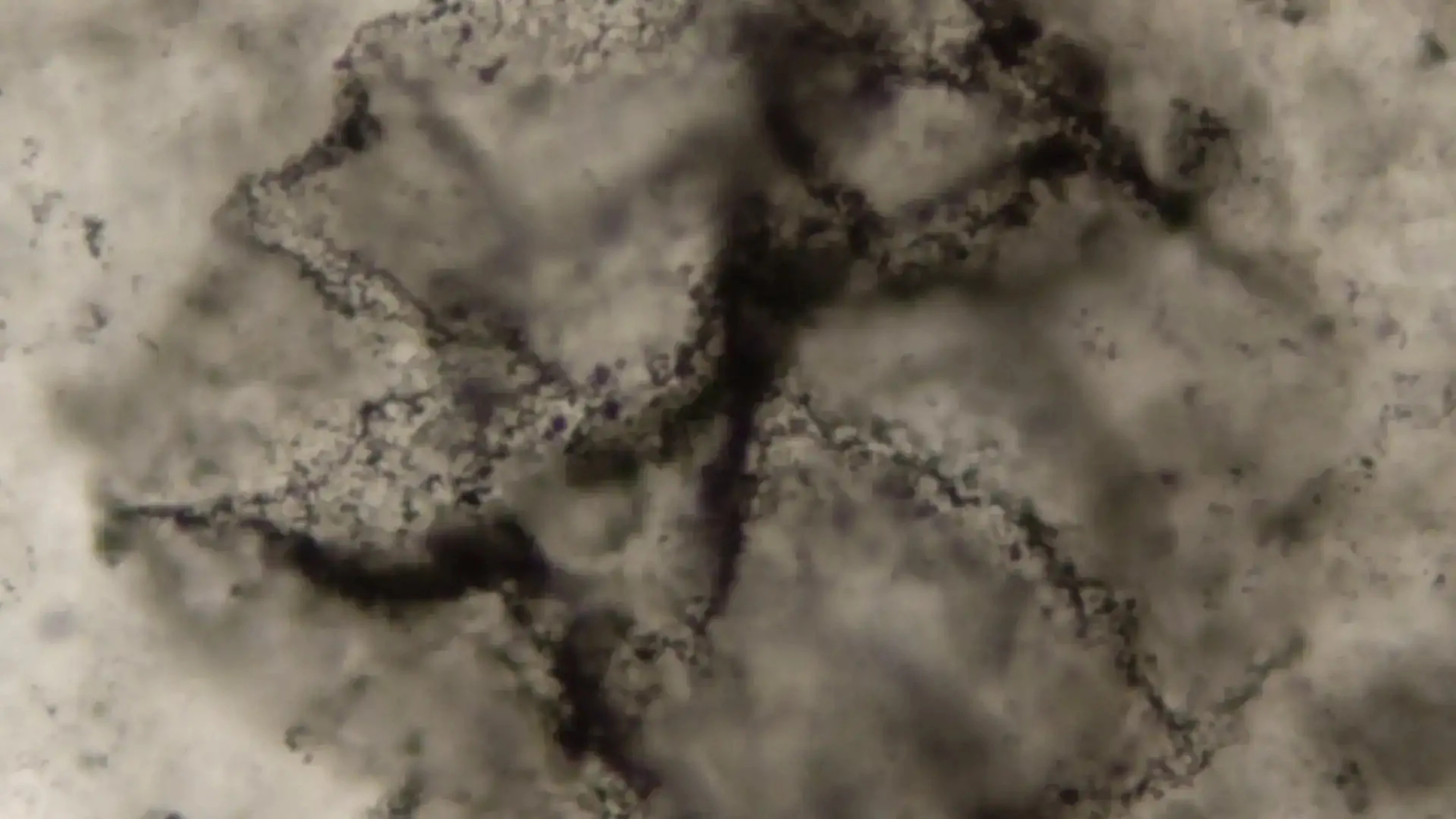

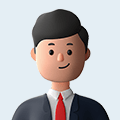

地球最早期生命留下的直接证据极其有限:微小细胞遗骸、丝状结构、微生物垫和叠层石等化石表明,早在约 35 亿年前生命就已存在,但这类化石本身稀少且信息有限。 此外,原本存在于岩石中的有机分子在数十亿年的埋藏、加热和挤压过程中被打碎为零散碎片,使传统方法很难从中重建生命信息。

此前,最耐久的一些有机分子在岩石中的“寿命”一般不超过约 17 亿年,更古老岩石中的同位素信号虽暗示生命存在,却难以分辨哪些过程真的是生物所为。 因此,要在 30 多亿年前的岩石中寻找生命痕迹,被视为地球早期生命研究中最棘手的难题之一。

研究团队采集和整理了 406 份含有机物样品,涵盖约 38 亿年至 1000 万年前的沉积岩、含大量化石的煤和油页岩、现代动植物和真菌组织,以及陨石和实验室合成有机混合物,用以区分“生物来源”和“非生物来源”。 科学家通过热解-气相色谱-质谱联用技术,将样品中残存的大分子进一步裂解,获得大量化学碎片的谱图数据。

随后,团队采用一种称为“随机森林”的监督式机器学习方法,训练模型识别不同来源有机物的特征组合,从而在高降解条件下依然能分辨“有生命参与”还是“纯化学过程”。 模型在区分生物有机物与非生物有机物时准确率最高可达 98%,识别光合作用相关信号的准确率约为 93%,在区分动植物来源时准确率约为 95%。

在将模型应用于古老岩石样品后,研究者给每个样品都赋予一个“生物可能性概率”,超过 60% 即被视为存在强烈生命信号。 通过这种概率式判断,团队避免了简单的“有/无生命”二元划分,也能识别那些因高温加热而失去大部分生物特征的“中间状态”样品。

研究得到三个主要科学结论:

在南非 25.2 亿年前的岩石中发现具有光合作用起源特征的有机分子,是迄今最早的产氧光合作用化学证据,比此前同类记录至少早 8 亿年。

在印度 35.1 亿年前的岩石中,识别出了具有生物起源特征的有机分子,强化了“35 亿年前地球已有成熟生物活动”的证据链。

在另一批约 35 亿年前的南非岩石中,发现了与非光合生命相关的有机信号,表明当时可能共存多种不同代谢方式的早期生命形态。

研究者指出,相比传统只看是否有完整生物分子或形态化石,这项工作证明:即便原始生物大分子在地质过程中早已粉碎,其留下的碎片组合模式仍然带有“生命选择”的烙印,可被机器学习模型识别出来。 换言之,古老岩石中不只有化石,还有难以肉眼察觉的“化学幽灵”和“分子回声”。

项目成员认为,这种将高级化学分析与 AI 结合的方法,不仅可用于改写地球早期生命时间线,也有望应用于火星等其他天体样品的“生命迹象”搜寻,为未来行星探测任务提供更敏感的生物标志物识别工具。

踩一下[0]

站长云网

站长云网

顶一下[0]