马里兰大学联合量子研究所开发出能生成多色激光的新型芯片

一支来自美国马里兰大学联合量子研究所(JQI)的科研团队,近期成功研制出一种能够在无需外部调控情况下,稳定转换并产生多种颜色激光的新型芯片。这一突破有望推动光子集成技术向半导体技术革命看齐,为量子通信网络和精密光学仪器的实用化铺平道路。

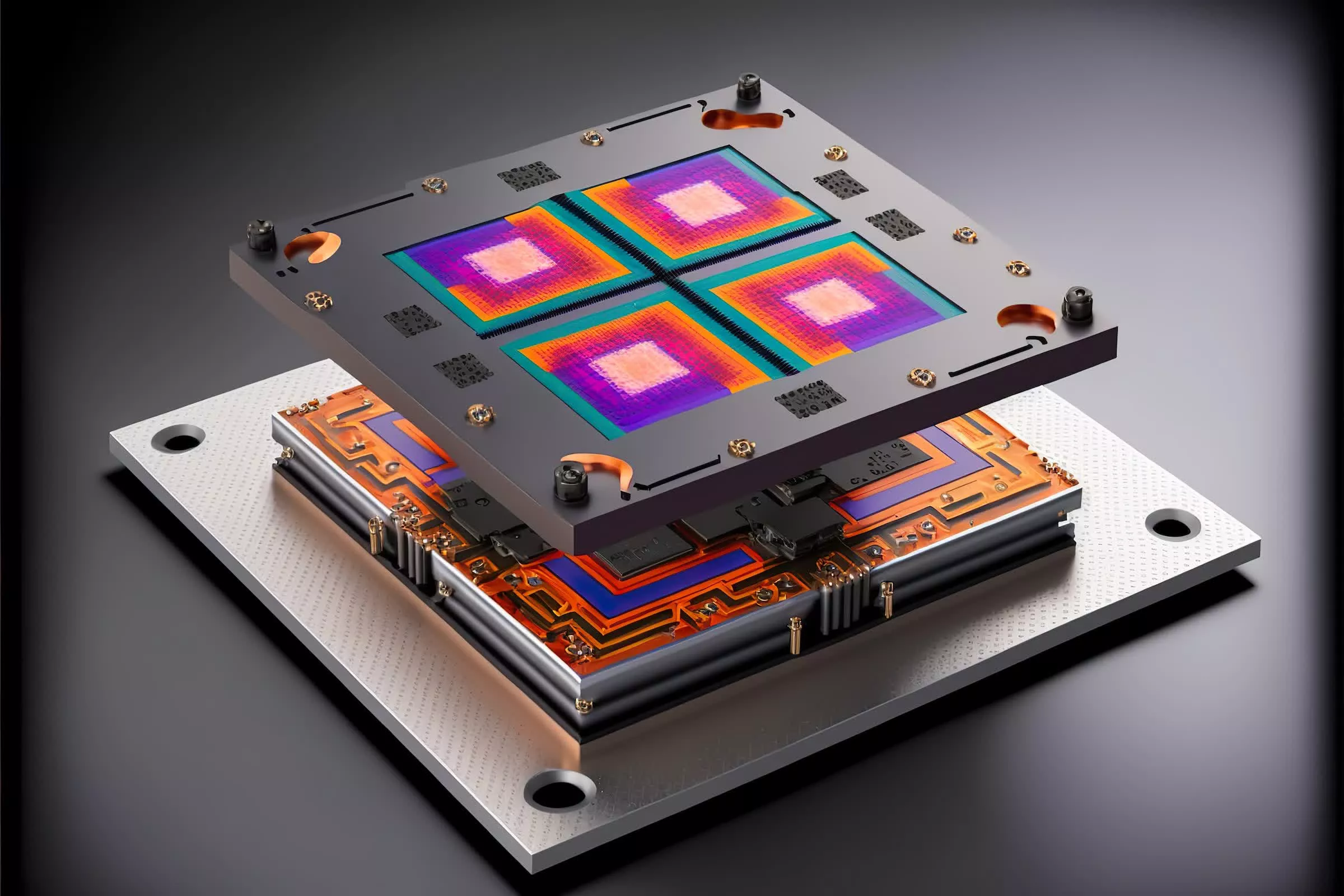

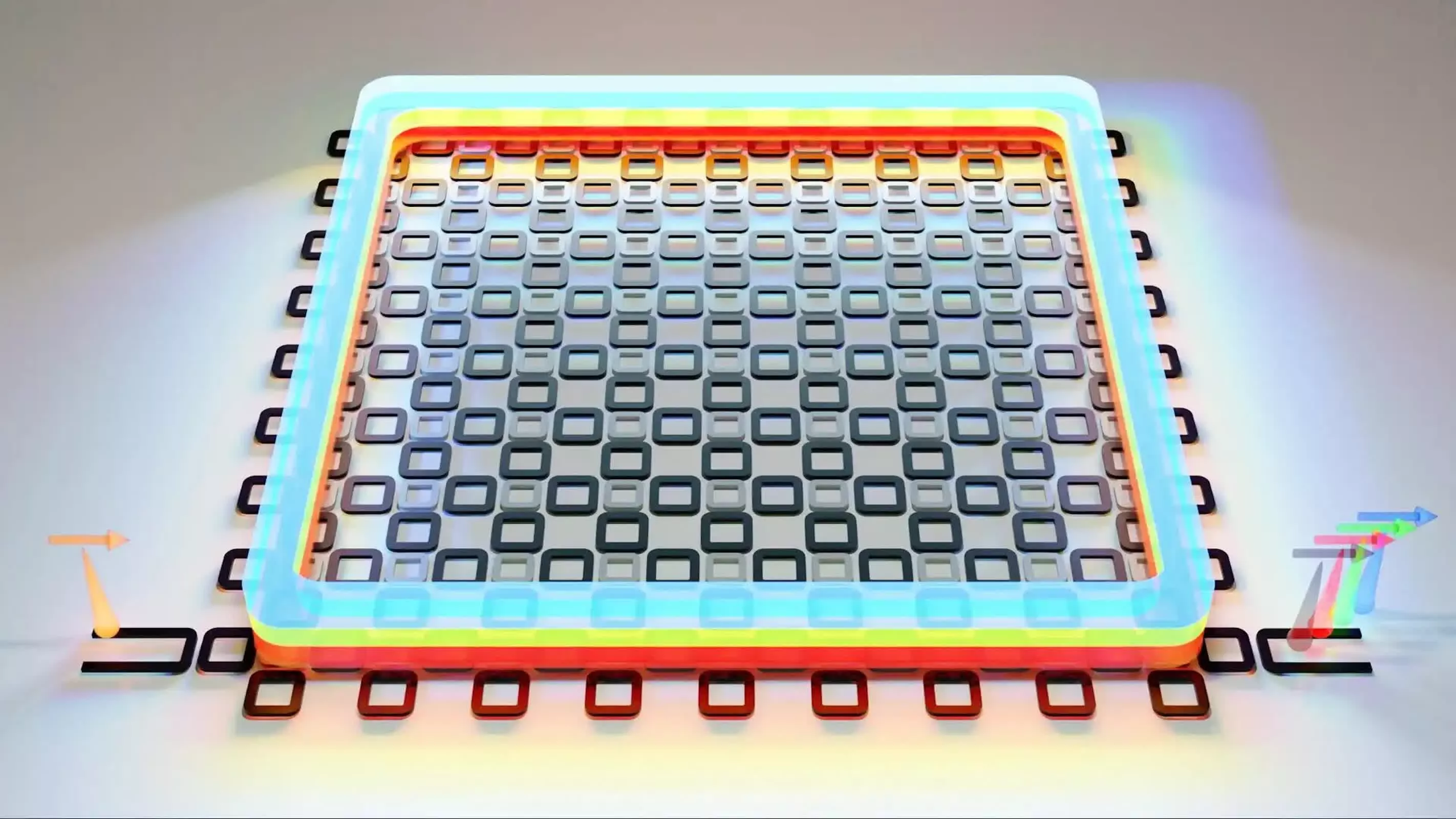

多年来,科学家们都在努力将激光器、透镜、反射镜等大型光学实验工具微型化,集成到指甲盖大小的芯片上。实现这些器件的微型化,是提升数据通信速度、打造超高精度原子钟、以及规模化量子计算机(利用光而非电子信号)的关键。然而,如何在小型芯片上将单色激光一分为多,实现多个新频率的生成,一直是困扰该领域的难题。

马里兰研究团队如今攻克了这一难关。他们设计并制造出一种芯片,能够将单色激光转换为三种截然不同的光频。更关键的是,这一过程无需外部主动输入或复杂微调,显著提升了集成光学信号的可重复性和稳定性。相关成果已发表于《Science(科学)》杂志。

与传统的棱镜等光学器件只负责分解现有颜色不同,这款芯片能“创造”原本不存在的新光频。实现新光频需要依赖于非线性光学效应——只有高强度光照会改变材料的光学性质,这种变化又反过来影响光本身。这类非线性效应早在60多年前被发现(例如1961年的“二次谐波生成”),但效应本身过于微弱,过去一直难以有效利用。

现代集成光子芯片采用微型谐振腔,使光在其中循环数百万次,从而大幅增强非线性作用。但即便如此,芯片在制造、温度、结构等方面的微小变化依然导致输出频率组合极不稳定。

JQI团队的新方案,则通过本身设计“偏向”所需非线性交互的谐振腔,完全消除了反复调整的需求。项目负责人、JQI研究员、马里兰大学电气与计算机工程及物理系教授Mohammad Hafezi表示,这一成果不仅提升了性能,更为批量生产及实际集成提供了可复制性。芯片能持续输出同样的光谱,无需主动控制,有望大幅简化大规模光子系统集成难度。

随着片上频率生成技术变得可靠,未来或可成为基于光子量子信息传输的核心基础。每一种光颜色对应一个独特的频率,多频率的原子级稳定组合,将极大提升相位、距离和时间敏感探测的精度,造福量子计算、便携式原子钟等前沿领域。

踩一下[0]

站长云网

站长云网

顶一下[0]