尽管能力很强 AI依然难以取代放射科医生

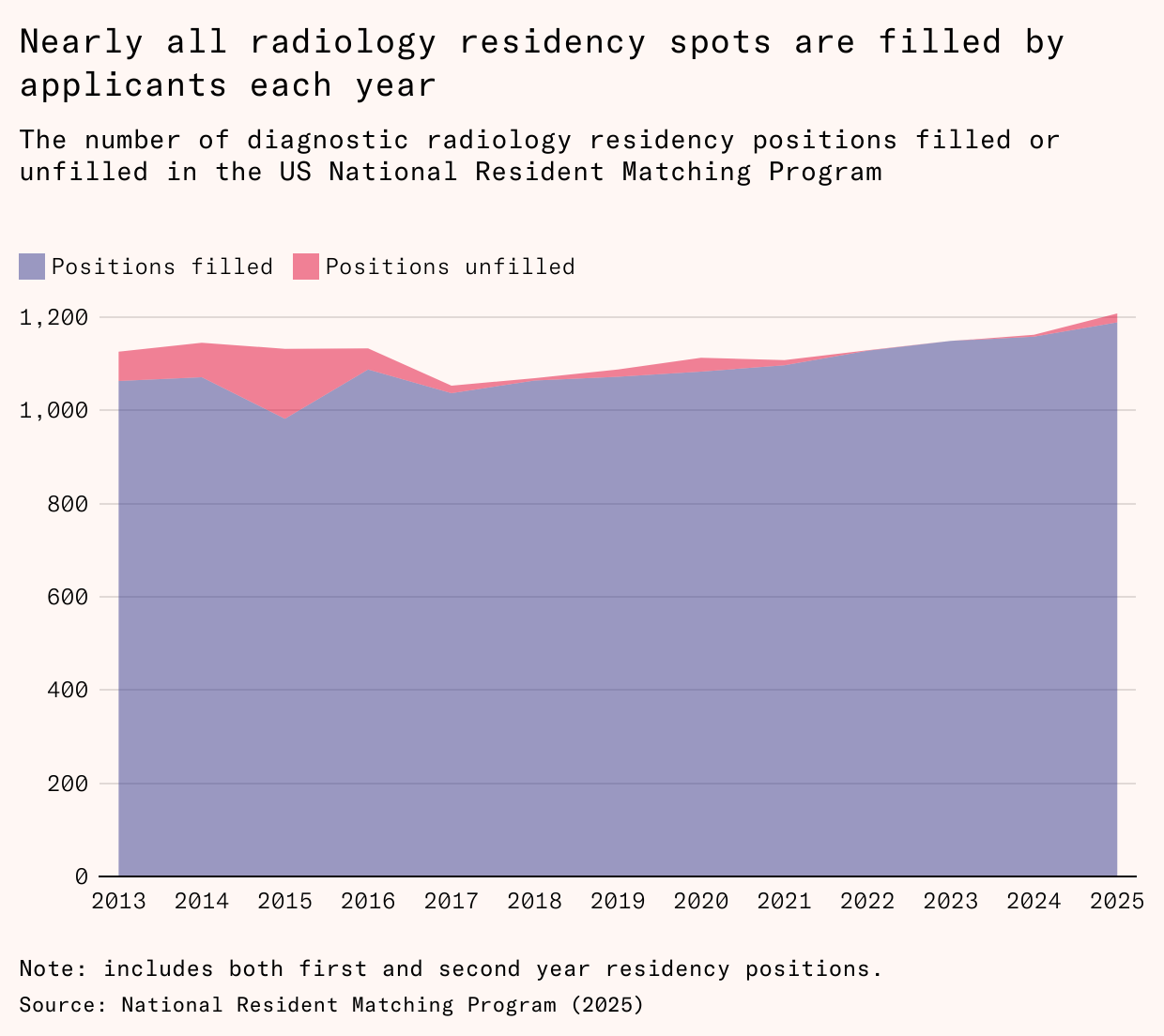

随着人工智能(AI)在医学影像领域取得显著进展,许多AI模型在基准测试中已能够超越人类放射科医生,快速高效地检测数百种疾病。然而,AI并没有如预期那样取代人类放射科医生,反而医学影像领域对专业人员的需求持续增长,美国2025年放射学住院医生岗位数量创新高,平均年薪也远高于此前水平。

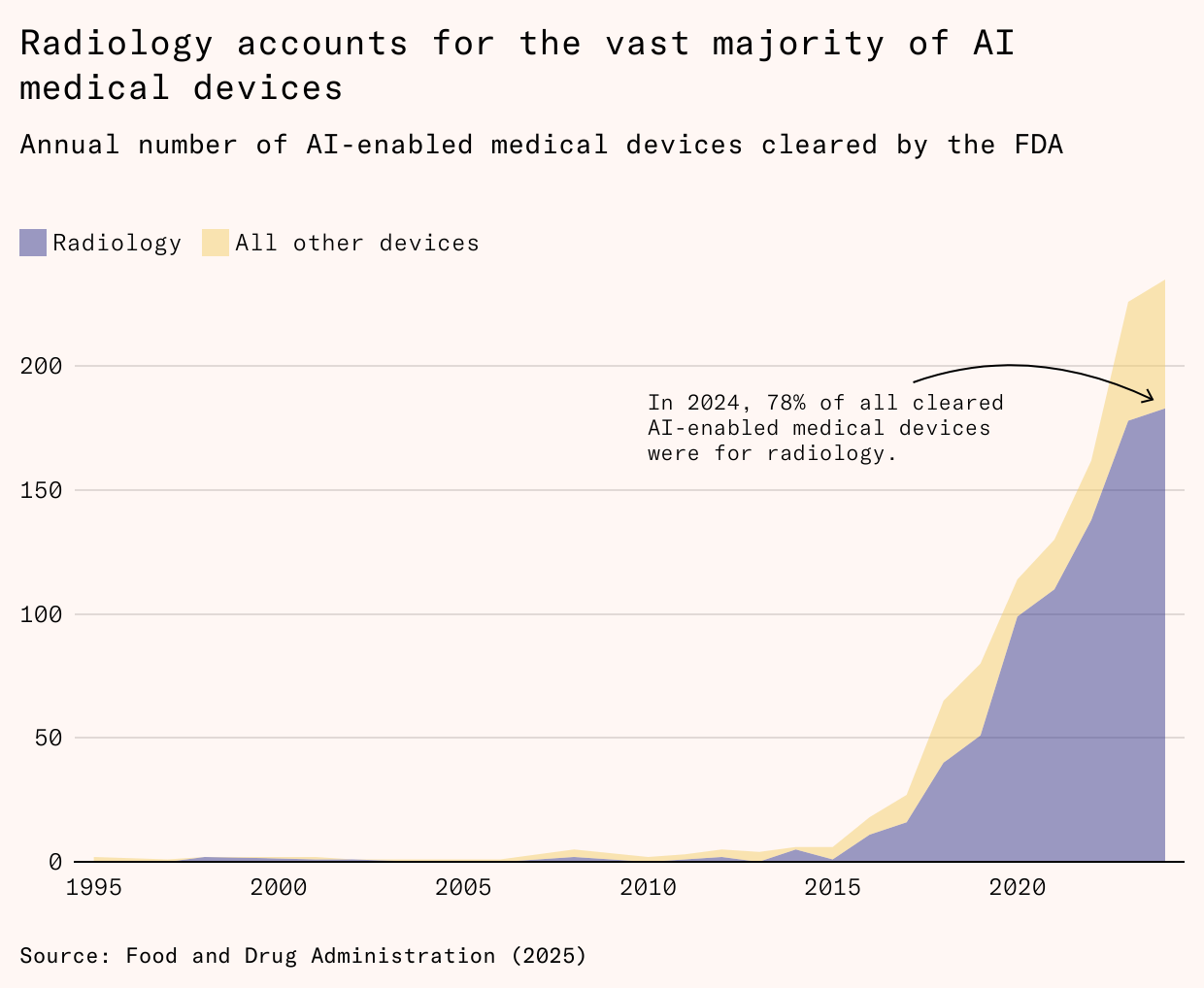

2017年,“CheXNet”模型通过训练十万多张胸部X光片,已能以高于专业医生的准确率快速检测肺炎。随后,一批公司陆续推出可自动筛查多种影像和疾病的AI工具,部分产品甚至获得零医生介入的独立诊断资格。目前美国食品药品监督管理局(FDA)已批准超过700个放射学相关AI设备,占全部医疗AI设备的约四分之三。

理论上,医学影像是最适合由AI接替的领域,具有数据结构化、任务可重复等特点。然而实际应用却远未广泛铺开,原因有三:

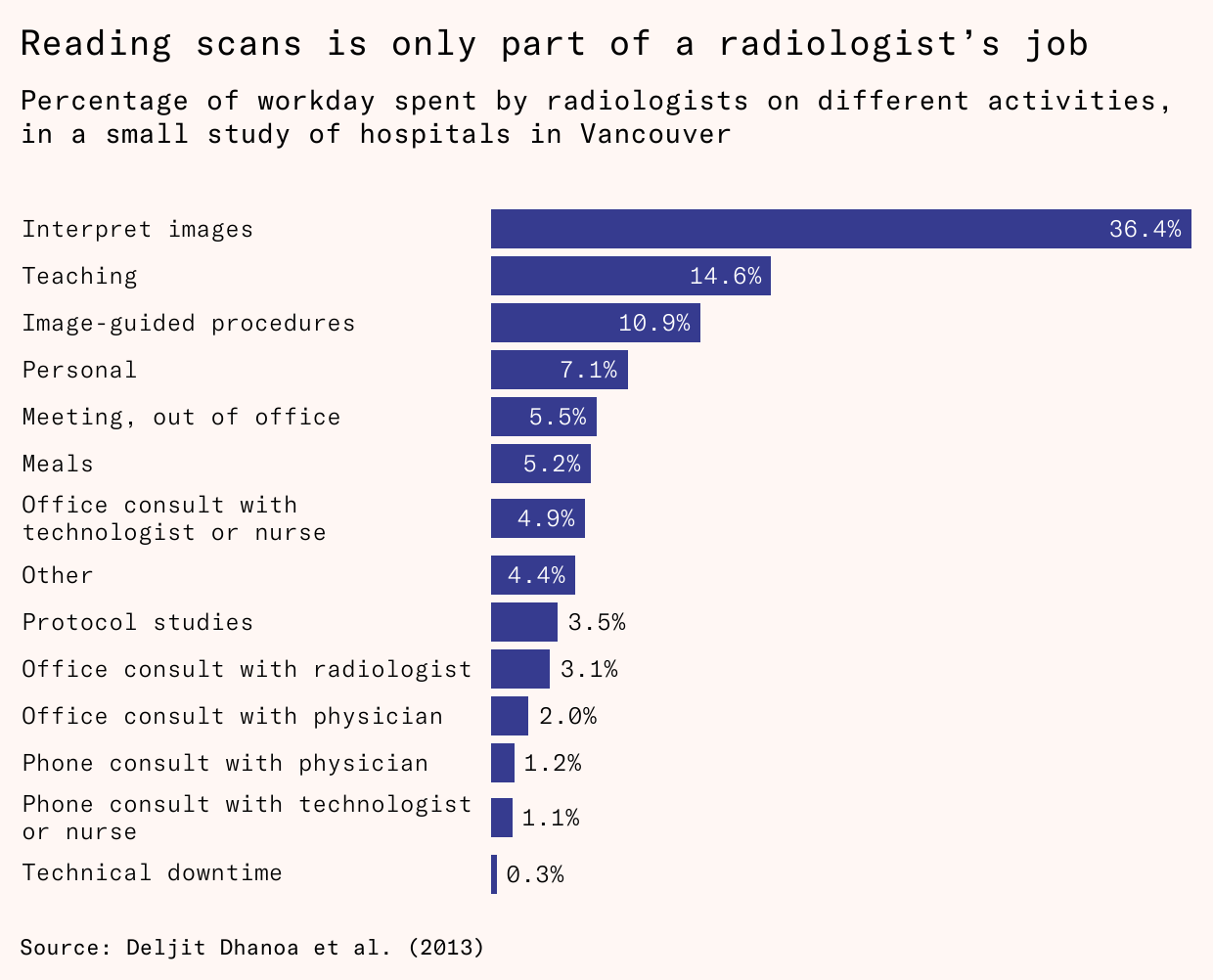

首先,模型虽能在标准测试下领先人类,但在真实医院环境中,诊断结果却难以复制。多数AI仅能识别训练数据中常见病变,超出测试条件常常表现不佳。其次,将AI应用于更多任务面临法律障碍,监管和保险机构对完全独立的AI诊断持谨慎态度。再次,即使诊断准确,AI只能取代放射科医生少部分工作,他们的大部分时间实际用于与患者及临床团队的沟通、教学、方案制定等非影像解读任务。

目前AI主要承担某些特定疾病筛查,如脑卒中、乳腺癌和肺癌,覆盖面有限。除此之外,许多专业影像领域如血管、头颈、脊柱和甲状腺尚缺乏成熟产品,原因在于相关数据稀缺,影像复杂度高。更重要的是,模型在真实医院间迁移时性能易显著下降,部分原因是试验数据集中于少数医院,尚无法全面应对实际差异。此外,数据集普遍缺乏儿童、女性及少数族裔病例,导致模型对这些群体诊断准确率较低,偏差问题突出。

AI工具的监管也颇为严格。FDA要求自主诊断工具能严格识别自身能力边界,对图像质量、设备类型有明确限制,如美国目前仅极少数产品获完全自主使用许可。同时,保险公司对AI独立诊断风险较为警惕,拒绝为纯算法诊断提供医疗事故赔付。

调查显示,约半数美国放射科医生在实践中已使用部分AI工具,但只有不到两成满意度较高。即便未来模型性能提升、获得更广泛批准,医生工作反倒可能因需求上升而更加繁忙。例如,历史经验显示,每当影像读取效率提升,如胶片转为数字化,报告时间缩短,患者影像检查次数大幅增加,医疗机构并未因此减少人员。

放射科医生还有众多职责,如指导患者检查、教学和跨科室协作等,这些均非AI可取代。更廉价高效的AI提升效率后,反而带来需求膨胀,工作量增加。这一现象也见于其他需要复杂判断的领域,而不是如社交平台内容审核等极度标准化应用。

总体来看,AI在医学影像的应用虽不断进步,但首轮扩张远未实现“彻底替代”,反而激发了新的需求和专业协作。未来,AI与人类专家的结合将成为常态,如同历史上技术进步带来的“杰文斯悖论”——机器越先进,人才越忙碌。

踩一下[0]

站长云网

站长云网

顶一下[0]